日本髪

日本髪とは?

日本髪は、日本の風俗を代表するものの1つとして、古くから伝統的に受けつがれてきたヘアスタイルです。

日本髪の原型は、江戸時代(寛永年間)の兵庫髷と言われています。

日本髪は、徳川幕府による鎖国がによって、日本独自のものとして発達してきました。

徳川幕府の時代に現れた日本髪の種類だけでも女性で150種、男女子とも合わせて300種あるとされています。

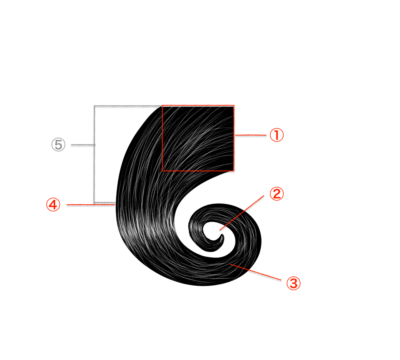

日本髪の各部の名称

日本髪は、前髪、鬢、髱、髷から構成されています。

①前髪 ②鬢 ③鬢尻 ④前髷 ⑤後髷(いち) ⑥髷 ⑦根 ⑧髱

鬢(びん)について

日本髪は、両サイドの鬢(びん)が最も崩れやすいです。

崩れかかったときには、鬢出しでとかし、鬢窓(前髪と鬢との境のところ)を張り上げ、耳の後ろから鬢出しを入れて鬢の後ろをかき下ろします。

入浴や化粧のときには、鬢あげで上げておくと崩れ防止になります。

日本髪の種類

稚児髷

特徴

稚児髷は、江戸時代に発生した上流階級の髪型で、頭上、左右に分かれた高い輪をつくるものです。

どんな人の髪型?

明治時代に入ってから童女の髪型になりました。

現代では子どもの七五三などに用いられます。

桃割れ

特徴

桃割れは、左右に毛を分けて輪にし、後頭部で結び、髷をふくらませたものです。

どんな人の髪型?

明治時代入ってから少女が結うようになりました。

銀杏返し

特徴

銀杏返しは、江戸時代の末期から始まった髪型で、髷の上を2つに分け、左右に曲げて半円形に結んだ髪型です。

若い女性は髷を大きく結い、中年以上は小形に結う。

どんな人の髪型?

はじめは少女の髪型とされていましたが、しだいに年齢制限がなくなりました。

唐人髷

特徴

唐人髷は、丸い髷の前の部分が中央で割れていて、桃割れと銀杏返しを一緒にしたような形をしています。

江戸末期から行われるようになりました。

どんな人の髪型?

唐人髷は、少女の髪の結い方です

天神髷

天神髷は、銀杏返しの変形で、銀杏返しの髷の中央を髪で巻きでとめたものです。

島田髷

特徴

島田髷は、立体的な美と変化に富み、安定感のある髪型です。

日本髪の中でも最も代表的な髪型とされています。

種類

| 高島田、文金高島田 | 髷を高く結ったもの |

|---|---|

| つぶし島田 | 髷の中央を低く結ったもの |

| 結綿島田 | つぶし島田の中央を布で結び束ねたもの |

髷を高く結ったものを高島田、文金高島田とよび、髷の中央を低く結ったものをつぶし島田と呼びます。

結綿島田は、つぶし島田の中央を布で結び束ねたものです。

他にも、島田髷の種類はたくさんあります。

どんな人の髪型?

文金高島田は婚礼のときの髪型とされています。

高島田は、主に若い女性に結われるので、未婚者髷ともいわれます。

丸髷

特徴

丸髷は、江戸時代初期の勝山髷から起こったもので、頭頂部に楕円形の平たい髷をつけた髪型です。

若い人は大きな髷、年齢とともに小さい髷を使用します。

若い既婚者は赤、年長者は水色の手絡(てがら…日本髪に用いる布の髪飾り)をつけていました。

どんな人の髪型?

明治時代では、既婚者の証とされていました。

まとめ表

髪型と特徴

| 髪型名 | 特徴 | |

| 稚児髷 | 左右に分かれた高い輪をつくる | |

| 桃割れ | 左右に毛を分けて輪にし、後頭部で結び、髷をふくらませる | |

| 銀杏返し | 髷の上を2つに分け、左右に曲げて半円形に結う | |

| 唐人髷 | 桃割れと銀杏返しを一緒にしたような形 | |

| 天神髷 | 銀杏返しの変形で、銀杏返しの髷の中央を髪で巻きでとめたもの | |

| 島田髷 | 高島田、文金高島田 | 髷を高く結ったもの |

| つぶし島田 | 髷の中央を低く結ったもの | |

| 結綿島田 | つぶし島田の中央を布で結び束ねたもの | |

| 丸髷 | 頭頂部に楕円形の平たい髷をつけたもの | |

髪型と対応人物

| 髪型名 | 特徴 | |

| 稚児髷 | 童女の髪型。現代では子どもの七五三などに用いられる。 | |

| 桃割れ | 少女 | |

| 銀杏返し | はじめは少女の髪型とされていたが、しだいに年齢制限がなくなった。 | |

| 唐人髷 | 少女 | |

| 天神髷 | ー | |

| 島田髷 | 高島田、文金高島田 | 高島田は、若い女性に結われる(未婚者髷ともいわれる)

文金高島田は婚礼のときの髪型。 |

| つぶし島田 | ー | |

| 結綿島田 | ー | |

| 丸髷 | 既婚者 | |

日本髪と調和

日本髪には俗に、「粋な髪」 と「上品な髪」という言葉があります。

島田髷のなかでは、「つぶし島田」などは粋な髪といわれます。

粋な髪とは?

全体に線のくっきり出た髪が「粋な髪」とよばれます。

こんな髪が粋だ!

【粋な髪の特徴】

- 根の位置が下がり気味

- 髱が横に張らずに細め

- 髪全体に丸みが少ない

これは、すっきりした着こなしに合うように考えられています。

上品な髪とは?

「上品な髪」とは、全体にふっくらした感じの髪のことを言います。

こんな髪が上品だ!

【上品な髪の特徴】

- 髪の幅がやや広いもの

- 前髪に丸みをもったもの

- 体のやわらかみに調和しているもの

日本髪のバランス

日本髪は、顔の形に合わせてバランスを取ることが重要です。

以下の点に注意すると調和が取れて良いとされています。

前髪の張り出し(先端部分)

・・・鼻の頂点(鼻尖)の高さと揃えるとGOOD

鬢の下端

・・・鼻翼にそろえるとGOOD

髱の下端

・・・顎か、顎より少し上がった位置にそろえるとGOOD

日本髪の装飾品

日本髪の装飾品には、次のようなものがあります。

- 花簪(飾櫛)

- 花簪(前挿し)

- びら簪(前挿し)

- 平打ち(後挿し)

- 玉簪

- 芳丁

- 飾櫛(前櫛)

- 笄(中挿し)

- 根がけ

- 手絡(かけもの)

花嫁の文金高島田につける装飾品

花嫁の文金高島田につける装飾品には、次のようなものがあります。

- 中挿し

- 丈長(ひら元結)

- 羽根元結

- 後挿し

- 前挿し

- 前飾り

- 根飾り

- 飾櫛

日本髪の結髪道具

日本髪の結髪道具には、次のようなものがあります。

- 櫛(くし)

- 髢(かもじ)

それぞれ見ていきましょう!

①櫛(くし)類

日本髪の結髪用櫛(くし)類は、以下のようなものがあります

- 元結通し

- はまぐり歯

- きわ出し

- 鬢出し

- 鬼歯ねずみ歯

- 月形

- 毛筋の抜き歯

- 細歯のとかし櫛

- 中歯のとかし櫛

- 荒歯のとかし櫛

元結通し

元結通しは、桃割れや銀杏(いちょう)返しなどの輪ものを結うときに、元結を通して使う櫛(くし)

はまぐり歯

はまぐり歯は、全体の仕上げに使う櫛(くし)

きわ出し

きわ出しは、鬢(びん)の下の方の際、生え際の毛を整えるのに使う櫛(くし)

鬢出し

鬢出しは、鬢(びん)を裏からふくらませたり、形を整えたりする櫛(くし)

鬼歯ねずみ歯

鬼歯ねずみ歯は、仕上げに表面の毛の流れを整える櫛(くし)

月形

月形は、後髷(うしろまげ)の丸い部分をとかすのに使う櫛(くし)

毛筋の抜き歯

毛筋の抜き歯は、前髷(まえまげ)などを広げるのに使う櫛(くし)

細歯のとかし櫛

細歯のとかし櫛は、仕上げに使う最も目の細かい櫛。前髪・髱(たぼ)髪(びん)などを形づくるのに使う櫛(くし)

中歯のとかし櫛

中歯のとかし櫛は、荒歯と細歯の間に使う櫛(くし)

荒歯のとかし櫛

荒歯のとかし櫛は、おおまかに髪をとくのに使う櫛(くし)

②髢(かもじ)類

髢(かもじ)とは、髪の形を整えるために、つけ足す髪の毛のことを言います。

髢(かもじ)類は、以下のようなものがあります

- 根髢(ねかもじ)

- 紺紙(こんし)

- 前髪髢

- 前髪おさえ

- 前髪のすき毛

- 元結

- 鬢のすき毛

- 髷型(枕)髱のすき毛

それぞれ見ていきましょう!

❶根髢(ねかもじ)

根髢は、髷(まげ)にボリュームを出すために、根に結わえ付けて使用する髢(かもじ)

❷紺紙(こんし)

紺紙は、固練りの油を塗って、壊れにくくするために髱(たぼ)鬢(びん)髷 (まげ)の形に切って裏側に貼り付けて使用するもの

❸前髪髢

前髪髢は、前髪にボリュームを出すために、根に結わえ付けて使用するもの

❹前髪おさえ

前髪おさえは、結髪(けっぱつ)の際、前髪をおさえるもの。

❺前髪のすき毛

前髪のすき毛は、前髪の形を支えるために、内側に入れて使用するもの

❻元結

元結は、和紙をこより状にしたヒモ状のもの

❼鬢のすき毛

鬢のすき毛は、髪(びん)の形を支えるために、内側に入れて使用するもの

❽髷型(枕)

髷型(枕)は、髷(まげ)のボリュームを出しつつ軽量化を図るために使うもの

❾髱のすき毛

髱のすき毛は、髱(たぼ)の形を支えるために、内側に入れて使用するもの

かつら

かつらの使用上の注意

かつらの使用上の注意は、以下のようなものがあります

- 涼しく湿気の少ない所に保存し、ときどき風を通す。

- ほこりが付かないように箱におさめておく。